こんにちは、鰐部ゼミナール塾長の鰐部です。

国試に携わっていると本当によく聞くのが、この悩み。

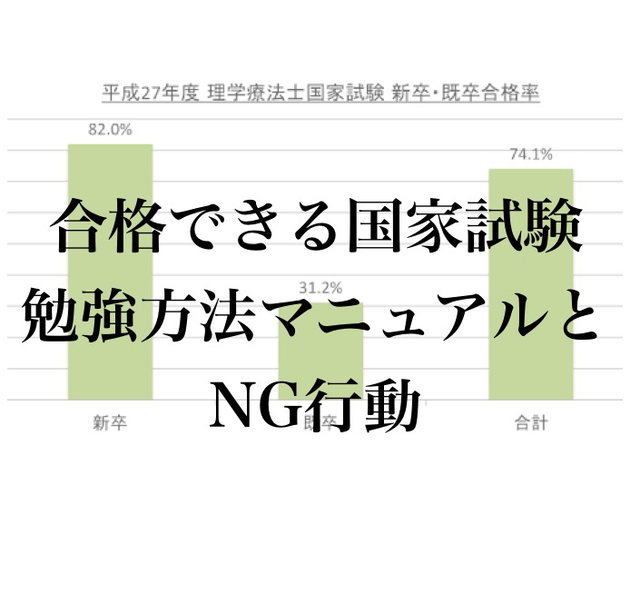

正確に言うと、適切な量をこなせば受かりやすくはなるけど、同じ資料で同じ授業を受けても成績に差が出るように、国試勉強でも人によって習熟度に差が出てしまいます。

そのため、皆んなと同じ課題をこなせば受かる、と考えること自体が自分の合格率を下げてしまう危険な考え方なのです。

この記事ではその辺のところを詳しく書いていきます。

一般的な国試勉強方法と落ちてしまう原因

国試勉強で伝統的なものは「過去問学習」です。

過去問集・参考書、全てが過去問を中心に構成されています。

過去問学習では、問題を利用することで、ただ教科書を読むだけ・とりあえず覚えるだけとなりがちな勉強が、

過去問を使うことで「?」と疑問が生まれ、その疑問を解消していく形で勉強を進めることができます。

そのため、養成校や国試対策予備校では過去問を中心とした「〇年分の解説作り」「国試の達人の過去問集を〇周」などを行うところが多いです。

でも実際は「これをしても落ちてしまった」という方が鰐部ゼミナールに多く訪れます。

答えはとても簡単で 「結局勉強は”した”けど、”暗記”ができていなためです」

繰り返すと「〇年分の解説内容」「国試の達人の過去問集の内容」を勉強はしたけど、「覚えきる」ところまで暗記ができていなかったためです。

まず、あなたは試験を受けているとします。

答案用紙を見てあなたは「あーこの知識、なんだっけな~」と考えますね。

この時に必要なのは「覚えたものを思い出す力」です。

試験では資料を見ることはできず、自分の記憶(頭の中の資料)が頼りです。

具体的に図にするとこんな感じ

〇×を判断したい!(例:ザンコリーの表問題)

▼

★何だっけと?と思い出す★(ああ、ザンコリーのC7はたしか、、、)

▼

あなたの頭から思い出した知識と問題文を比較!(表はこうだから、この問題は、、)

▼

異なっていたら×、同内容なら〇と選択

もうお気づかと思いますが、思い出せないと知識を問題文と比較して〇×を考えることができません。

そのためとにかく暗記をすること、

そしてなかなか覚えにくい苦手なものも、最後は覚えきれるように自分に合った対処法を考える。

そうしていかないと、広い試験範囲の国試には対応できず合格することができないのです。

下記のリストを参考にして下さい。

できない人は覚えていない合否を分ける覚えるリスト】

・筋肉の起始停止神経作用(顔面も手指も)

・伝導路

・消化酵素

・小児の原始反射

・排淡法

・難病の障害部位

・MMT・ROM(完璧に)

※避けているものがあれば早速とりかかると点数UPが期待できます!

国家試験に落ちてしまう本当の原因 まとめ

私は毎日塾生と1対1で接していますが、国家試験に落ちてしまう本当の原因は、

過去問を解く年度数や、参考書のせいではなく、

暗記をすることから逃げる学習をしていることだと考えます。

同じ時間内で覚えられる量は人それぞれですが、国家試験は暗記が苦手であろうと悲しいことに、合格ラインは一定なため、覚えることが苦手な方は成績が良い人より努力をしなければいけません。

この記事をご覧頂いているあなたがもし、覚えることを避けていたら、その点を改善するだけで今までよりも合格に近づく可能性は高くなりそうですね。

まずは「暗記をすることから逃げない・戦う」

これが業界に携わってきたワニ先生が思う、国家試験に落ちてしまう本質的な理由の話でした。

ということで、ちょっぴり厳しい話は終わりにして、次の題目では、効果の出やすい勉強方法と、自分に合った量の調整方法について書いていきます!

3つの学習方法

ここでは結果が出ない勉強パターン3つから、どんな勉強をしていけば良いか考えていきます!

①参考書でしか勉強をしないパターン

国達3周して分野毎の知識はついた気もする、でも分からない、知らない問題が多い、点数が伸びない

▼

原因 : 参考書に全ての問題があるわけではない。1年200問の問題を通して学習する機会が不足していて、知らない問題が多い

②〇年分の勉強はするけど苦手はそのままパターン

過去問10年分3周したけど脊損や小児などは苦手なままだ

▼

原因 :通して学習をしたが 分野毎に弱点があり解消しきれていない

③結局覚えるもの覚えていないパターン

過去問10年分も国達も3周した。けど、JCSなど覚えるものを覚えきれていない

▼

暗記に特化した学習が必要

と、あるあるパターンを紹介していきましたが、この3パターンから必要な勉強をまとめると

①参考書に無い問題で知らない問題が多いので、200問を使った通し学習が必要

②通して勉強したが、分野毎に苦手克服学習が必要

③覚えるべきものを覚えていないので、暗記に特化した暗記学習が必要

となります。

それでは以下に、あなたに必要な3つの学習法について、詳しい方法をご紹介します。

①通し学習

10~15年分の過去問の知識を身につける!

②分野別学習

分野別の参考書を使って、脊損!呼吸器!など分野別の知識を身につける!

③暗記学習

アンダーソンの土肥・ザンコリーの分類・デルマトーム・JCS GCSなど暗記すべき知識を覚える!

この3つの学習方法を同時進行すると、参考書だけ・過去問通し学習だけ、でのデメリットが解消されるため、より確実に知識が定着し、あなたの合格率を上げることが可能です。

これから3つの学習方法について、1つずつ詳しい説明をしていきます。

①通し学習

この学習では5年〜10年分過去問を通して学習することで、参考書には入りきらない問題の知識を身につけ、穴を埋めていきます。

目的

・各分野別の参考書(QB・国達など)にはページ数の都合上、どうしても弱い範囲や載っていない問題があります。それを無くすため

・分野別学習・暗記学習の効果判定にも活用可能!(学習内容が定着できているか確認したいですよね)

方法

⑴まずは○年分と量を決める!

必ず毎年学生から「○年分で大丈夫ですか?」と質問を受けます。

考えてみれば10年分の知識と15年分の知識、どちらの方が良いかと言えば、多いに越したことはないので15年分ですね。

大切なのは、『試験までの残り期間と自分の学力でどのくらい覚えられるか』この兼ね合いを考えることです。

・年度数が多いほど自分の合格率は上がる

・15年分では内容が薄くなりそうなら薄いよりは、10年分の方が濃くて良い

・もちろん勉強時間は確保するのが前提

・最低限は?と聞かれたら10年分と考える

⑵10年分・15年分の問題集、参考書を用意する

必要があれば決めた年度数に一致する書籍を購入しましょう。

⑶3周する計画を立てる ※3周はあくまでも目安です。人によって必要量は全然違います。

ここで大切なのは、

残り期間と勉強時間から、「1日」に実行すべき量を決めていきます。すなわち「日割り」にすることです。

PDCAサイクルでいう「Plan」ですね!

日割りイメージ

例)試験まで残り4カ月で10年分を3周したい

▼

1周をどれくらいで進めれば良い? 4カ月を3で割ろう = 1カ月1週(5週間)で1周する

▼

5週間で10年分1周するには、1週間で何年分? 5週間を10で割ると:5週間 ÷ 10年分 = 1週間で2年分

▼

1日に何問? 2年分(400問)÷ 7日 = 1日50~60問

▼

1日最低50~60問ね!

このように残された期間と自分が設定した量から、日割りレベルにしていきます。

かなり具体的になりますね。

⑷実行する

とにかくやる!PDCAサイクルでいう「Do」です。

大抵、「なかなかうまく進みません」と相談を受けます。

そう、初めて取り組むものなのでいきなり効率を求めても難しい話。

そのため、「時間がかかる」で思考停止するよりも、「時間がかかるもの」として捉えることが大切です。

「時間がかかるから、年度数を減らす・質を下げる」と試験が求めるレベルから下がってしまう典型的なNG行動なので注意が必要です。

⑸1週間に1度振り返りを行う

これはPDCAサイクルでいう「Check」に該当します。

必ず何かしらの壁にぶち当たるのが人間。

そこで大切なのが「立て直す」こと。

もし

・計画通りに進んでいたら → そのまま継続する

・計画通りに進んでいない → 障害になっているものを考え改善する

国家試験に落ちてしまうような方は、この「改善」が苦手です。

まずいと思いつつ、そのままズルズルコースなやつですね。

自分をうまく持っていくためには、自分と向き合う必要があります。

とにかく本気で考え、なんとしても改善することが大切です!

⑺2周目(弱点探し)

それに気づくためにも1周目から間違えた問題はレ点などでチェックしましょう。

弱点を発見するには、1周目・2周目 両方とも間違えた問題、これこそ弱点ですね。

次は間違えないように学習・対策を考えましょう。

⑻3周目(2周で身についた力の効果判定をする)

1・2・3周全てで間違えた問題は完全に弱点問題、改めて学習しましょう!

3周で間違えた問題・覚えきれていない知識は、試験本番までに解消したいところ

試験直前なら、その問題の強化を

余裕があれば4周目を行いましょう。

達成目標

沢山の生徒さんを見てきましたが、この目標数値ってめちゃくちゃ大切です。

・10割正解(知識もあって)できる勉強

・7割くらいを目標に置く勉強

この両者には当然勉強の質に違いが生まれますよね。

・10割目指す → 疑問を全て解消・全て覚えきる!

・7割目指す → まあ分からないところが残っているけど、無いほうが良いに決まっているけど、まあとりあえず

こんな感じになると思います。

その点数と「同じ」か「それより低くなる」ことしかありません。

経験があると思いますが、勝手に目標点より良い点数が取れるわけないですね。

そのため、この目標設定を間違えると確実に失敗してしまうわけです。

落ちてしまう方の典型的なあるあるですね!

で、結局いくつなの?というと

3周目に『9割”以上”=200問中180問以上』正解できることが大切です。

(解答の丸暗記でなく、知識を理解して)

たしかに考えてみれば初めて見る問題に6割以上正解するためには、何度も見ている問題に6〜8割正解できる程度では合格レベルには届かないですよね。

過去問は厚労省が出す「試験本番ではこんな問題が出ますよ。だから似たような問題が出るからそれは最低限全部正解してね。」と教えてくれる教材です。

正直10割と書きたいくらい、、、そのくらい全て理解することが大切。ということですね。

落ちてしまう人は『9割かー』と諦め、この目標設定が7割・8割と低くなってしまいます。

そう思ってしまった方は「踏ん張りましょう」

笑顔で合格したければそこは踏ん張りどころ、なんとか頑張る必要があります。

次は通し学習で克服することが出来なかった分野を、分野別学習で強化していく方法を説明していきます。

②分野別学習

QB・国試の達人・必修ポイントなどの参考書を利用して、通し学習ではできない各分野毎の学習をし、知識を身につけます。

目的

・各分野の知識を強化し弱点を強化する

・その分野の問題は過去、どのような問題が多く出題されているか傾向を把握する

方法

⑴まずは量を決める!

通し学習同様、必ず毎年学生から「QB・国達は全ページやった方が良いですか?」と質問を受けます。

考えてみれば、全ページをやらない、やるどちらが良いかと言えば、もちろんやった方がよいですね。

大切なのは、『試験までの残り期間と今の自分に何が必要か』この兼ね合いを考えることです。

・取り組む量が多いほど自分の合格率は上がる

・苦手なものが沢山→抜けを無くすために全ページ・遠し学習で苦手が限定されていたら→苦手科目だけピックアップ

・もちろん勉強時間は確保するのが前提

・全部やらなければいけないというよりは、自分に不足しているものを補うために全部やるのか、チョイスするのかを考える

⑵参考書を用意する

参考書を用意する。

⑶3周する計画を立てる ※3周はあくまでも目安です。人によって必要量は全然違います。

ここで大切なのは、通し学習同様、

残り期間と勉強時間から、「1日」に実行すべき量を決めていきます。

すなわち「日割り」にすることです。

PDCAサイクルでいう「Plan」に該当します。

日割りイメージ

例)試験まで残り4カ月で全ページを3周したい

▼

1周をどれくらいで進めれば良い? 4カ月を3で割ろう = 1カ月1週(5週間)で1周する

▼

5週間で1周するには、1週間で〇ページ? 5週間を600ページで割ると:5週間 ÷ 600ページ = 1週間で120ページ

▼

1日に何問? 120ページ ÷ 7日 = 1日約17ページ

▼

1日最低20ページくらいね!

このように残された期間と自分が設定した量から、日割りレベルにしていきます。

かなり具体的になりますね。

⑷実行する

とにかくやる!PDCAサイクルでいう「Do」です。

通し学習同様、コツは「計画の奴隷」になること。自分が決めた計画通りに体を動かし、生活していきましょう。

また、「その同分野の問題でしっかり点数を出すことは大切」です。

自分は〇問中〇問正解と数字を出すのは効果判定につながり、自分ができるんだか、出来ていないんだかわからない、というボンヤリした状況を打開できます。

⑸1週間に1度振り返りを行う

これはPDCAサイクルでいう「Check」に該当します。

必ず何かしらの壁にぶち当たるのが人間。

そこで大切なのが「立て直す」こと。

もし

・計画通りに進んでいたら → そのまま継続する

・計画通りに進んでいない → 障害になっているものを考え改善する

通し学習と自分の成績を考慮して、どのくらい勉強すれば良いか、考え実行してみましょう。

⑺2周目(弱点探し)

それに気づくためにも1周目から間違えた問題はレ点などでチェックしましょう。

弱点を発見するには、1周目・2周目 両方とも間違えた問題、これこそ弱点ですね。

次は間違えないように学習・対策を考えましょう。

⑻3周目(2周で身についた力の効果判定をする)

1・2・3周全てで間違えた問題は完全に弱点問題、改めて学習しましょう!

3周で間違えた問題・覚えきれていない知識は、試験本番までに解消したいところ

試験直前なら、その問題の強化を

余裕があれば4周目を行いましょう。

達成目標

通し学習での同内容では目標数値を9割にすることが大切と言いました。

同じ話ではつまらないので、別の話をしていきます!

〇だった×だったではなくず全選択肢を理解し、同じような問題が出たら思い出せること、を目標にしましょう。

・全選択肢を理解しようと勉強する

・とりあえず正解の選択肢1つを勉強する

この両者には、当然勉強の質に違いが生まれますよね。

・全選択肢 → その問題から吸い取れる情報10のうち10を吸い取る

・正解の選択肢のみ → その問題から吸い取れる情報10のうち2くらいしか吸い取れない(1/5なので)

こんな感じになると思います。

過去問は「正解不正解だった、ではなく頭を良くするための教材」です

合っている、合っていない、ではなく、問題をきっかけに自分にない知識があれば覚える、そして知識を増やしていくことが大切です。

当塾で統計を取ると、全選択肢を勉強して初めて合格レベルになるかたちです。

上位組は全選択肢を勉強し、さらに関連した知識もそこから勉強します。(例:肩甲挙筋の停止部問題→肩甲挙筋の起始停止神経作用・腕神経叢の復習・MMTの測り方など)

落ちてしまう人は『全選択肢?無理よ』と諦めてしまいます。

そう思ってしまった方は踏ん張りどころ。国家試験は悲しいことにラインが決まっています。そのラインが高くても、乗り越える勉強をする必要があるので、この記事を見た皆様はぜひ頑張って下さい!!

③暗記学習

過去問学習だけでは、覚えるべきものをなかなか覚えられませんよね。

そのためには筋肉の起始停止・アンダーソンの土肥・ザンコリーの分類・デルマトーム・JCS GCSなどの暗記すべき知識は暗記する時間を確保し学習する必要があります。

目的

・『覚えなければいけないものを覚える』ため

方法

⑴ノートを用意する

⑵日々、覚えていないものを見つける

以下の条件に当てはまるものは適用

・覚えていない

・過去問で出題されている

・模試などで不正解になったもの

⑶ノートを作る・単語帳を作る・スマホの画像リストなどを作る

知識をノートに書き込むor資料を貼付する

例)ザンコリーの表・JCSの表

⑷学習実行

1日の中で○分と時間を決め、ノートの知識を覚える。

最後は覚えきるように、計画を立て実行していきましょう。

達成目標

・『覚えるものは覚える』ができていること

・試験本番でノート内の知識で覚えていないものを無いようにする

・ホルモン・・・・・・etc

3つの学習のすすめ方

この3つの勉強方法を、実際にどうやって進めていくか紹介していきます。

おすすめ方法

自身の状況に応じて、2つの方法から選ぶと良いです!

①1日の勉強時間を【3分割】する

最初の3時間はコレ

次の3時間はアレ

と、時間で区切ると勉強にメリハリがつきます。

時間が来たらそれ以上は伸ばさない。

続けていくと、その時間内に勉強を収めることができるようになっていきます。

例えば、今日の勉強時間が「10時間」あったら

通し学習を4時間 / 分野別学習を4時間 / 暗記学習を2時間

などと分割していきましょう。

配分は自分の得意、不得意に合わせて調整すると良いですね!

②日毎に学習を変える

日毎に分割するのもおすすめです。

その日は同じもの、と決めて勉強した方が効率が良い人もいます。

例)月〜水:通し /木〜土:分野別/日:暗記

まずは1週間ほどやってみて、どちらが良いか自分で検討してみるのも良いですね!

残り期間が少ない場合

やるべき内容から量を減らすのは、それだけ到達できるレベルは下がります。

そのことを忘れてはいけません。

しかし残り期間が少ない場合、無理なものは無理です。

その場合、3つの学習の優先度は下記のようにすると良いです

分野別学習 > 通し学習 > 暗記学習

やはり点数を取れるようになるには、その分野に強くなるのが一番!

一つの分野勉強で強くなり、次の分野でまた強くなり、

積み重ねる毎にレベルアップしていきます(当塾ではこれをドラクエ理論と呼んでいます)

そのため上記で紹介していたのは

通し学習:3周

分野別学習:3周

暗記学習:覚えるまで

でしたが、

残りの時期に応じて

通し学習:5年分に減らして3周

分野別学習:3周

暗記学習:分野別学習中に頑張って覚える

などと「全部できえば穴が無くなる!けど後〇週間しかないからしょうがない!」といった形で実現可能な量に落とし込みましょう。

コツは手広く1周するより、同じものを何度も繰り返す方が良いです。

1・2周で覚えられますか?と聞かれると無理!と答えますね!人間そんなもんです。私も無理です。

3周はした方が知識が身につきます。

※もちろん3周で正解率9割に達しない場合は、習熟度を高めるには周を増やす必要性ありです!

NG行動

必ず最後は到達すべきレベル(正解率9割)に到達しているように実行することが大切です。

終わらないのは量が多いのではなく、自分の力不足と認識し、終わらせる努力を惜しまないようにしましょう。

内容が少なくなるほど、合格できる確率は下がってしまいますが、まずは自分の実現可能な到達目標を定め、ベストを尽くすことをオススメします。

まとめ

1つの方法には必ずメリットとデメリットがあります。

日頃から「その内容」と「自分の状況」を比較して、このままだと大丈夫か?予測をし、改善を繰り返すことであなた自身の合格率を高めることが可能です。

今回紹介した3つの学習方法

通し学習 ・ 分野別学習 ・ 暗記学習

を並行し、目標達成をすることで習熟度が高まり、合格に近づく助けになるかと思います。

気をつけなければいけないのは、卒業試験や国家試験は毎年同じレベルで出題はされません。

難易度は必ず上下します。

どんなに難しい試験でも、過去最高難易度であったとしても、

『難しかったから落ちてしまった』と言い訳するのは恥ずかしいし、悲しいし、虚しいし…

そうならないように最善の努力を尽くして頂き、笑顔でPTOTになってほしいと思います!